Aeolianharp Piano Studio News Letter Vol. 16 ( 1999)

Aeolianharp Piano Studio

Aeolianharp Piano Studio News Letter Vol.

16 ( 1999)

![]() 素敵な出来事

素敵な出来事

![]() ピアノのこともっと知りたい

ピアノのこともっと知りたい

![]() 作曲家の気になるお話

作曲家の気になるお話

素適な出来事

先日、久しぶりに能と狂言を観賞しました。場所は横浜・紅葉ヶ丘の横浜能楽堂で、今回は横浜かもんやま能の第16回公演会でした。この公演では、第1部・第2部でそれぞれ能と狂言が1曲ずつ上演され、私は第1部の狂言「千鳥jと能「山姥(やまんば)」を楽しみました。

狂言ではシテ(主役)に大歳流の人間国宝・茂山千作氏が、アド(わき役)に息子の茂山千五郎氏と孫の茂氏が出演されました。能ではシテに観世流の同じく人間国宝・観世鋪之垂(てつのじょう)氏が、ワキに下掛宝生浣の森常好氏が出演されました。また能の中の間狂言(あいきょうげん)では、茂山千作氏の孫・正邦氏が若々しく存在感のある演技をみせてくださいました。この日の公演はどちらも印蒙深く、たくさんインスビレーションを受けて浜松に帰りました。

ところで、私は今年、狂言の茂山家のファンクラブ「クラブSOJA(ソジャ)」に入会しました。理由は、初めて見た千作さんの狂言に大変感激したのと、舞台にもあらわれている茂山家の温かい雰囲気にとてもひかれたからです。SOJAとはフランンス語で「大豆」の意味で、茂山家の家訓「お豆腐のような狂言」にちなんでこのクラブ名がつけられたそうです。お豆腐のような狂言?これは二世千作氏への悪口に由来するそうです。その昔、狂言がまだ

上流階級の人たちだけの芸術だったころ、二世千作氏は結婚式やお祝いの会に出向いては狂言を演じ続けていました。そのうち、余興に困ったら「茂山の狂言にしとこか」と言われるまでになっていました。京都ではおかずに困ると「お豆腐にでもしとこか」と言うのが常ですが、そこで千作氏は「茂山の狂言はお豆腐狂言や」とおっしゃったそうです。

お豆腐は高いものではありませんが、調理次第では高級料理にもなれば庶民のおかずにもなります。そこで「お豆腐のようにどんなところでも喜んでいただける狂言を演じればよい。よりおいしいお豆腐になることを努力すればよい」と悪口を逆手にとってしまわれたのです。それ以来、これが茂山家の家訓として語り伝えられているそうです。

ファンクラブに入っているとチケットの先行予約などができるのはもちろん、年に2回手作りの会報紙「お豆席通信」が送られてきます。これが実に心あたたまる内容で、茂山家の狂言を観賞するときのようにニヤニヤゲラゲラして読んでいます。和気あいあいとした中、狂言という同じ舞台に向けて切瑳琢唐しておられる一家の姿が目に映るようです。これからもどうぞ、私たちをほがらかな笑いの世界にみちぴいてください。

ピアノのこともっと知りたい

ピアノの先祖と言われる楽器 Part.9

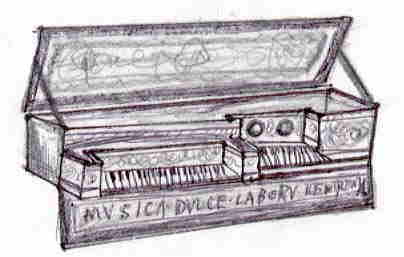

ヴァージナル

ヴァージナルは、15世紀から17世紀までイギリスで流行したチェンバロの一種です。チェンバロより小さい 長方形のケースを持ち、その特徴は弦が横に張られていることです。音域は2~4オクターブ程度で、弦もジャック(弦に音振動を与える装置)も共にシングルで、演奏効果はそれほど大きくありません。

長方形のケースを持ち、その特徴は弦が横に張られていることです。音域は2~4オクターブ程度で、弦もジャック(弦に音振動を与える装置)も共にシングルで、演奏効果はそれほど大きくありません。

ヴァージナルの全盛期は17世紀で、イタリア、フランドル諸国およぴイギリスで作られ、当時の文化がもっとも成熟していたイギリスでもてはやされました。ヴァージナルは、17世妃末まですべての鍵盤つき撥弦楽器を指していたが、チェンバロが主導権をにぎってからは、細長い長方形の小型楽器(全部単弦)を指すようになります。そしてフランスからスピネットが渡来しその地位をうばわれたと言われます。

ヴァージナルの名前の由来は、イギリスのエリザベスー世(ヴァージン・クィーン)が愛好したためという説があるが、ヴァージナルの語がそれ以前の文書に見られることから否定されます。サロン用か家庭的な楽器として、女性に親しまれたということから付けられた名前と考えられます。

作曲家の気になるお話

![]() ハイドン Franz Joseph Haydn(1732~1809)

ハイドン Franz Joseph Haydn(1732~1809)

「古典派音楽の父」と呼ばれ、弦楽四重奏曲や交響曲などの器楽形式の完成に貢献したハイドン。モーツァルトとともに古典派音楽の二大巨星ともいわれ、その長い一生の中で数多くの作品を残しました。モーツァルトとの友情、ベートーヴェンとの不仲など、興味ぶかいエピソードも残したハイドンについてお話します。

1732年3月31日、ハイドンは低オーストリアのローラウに車大工の息子として生まれ、5歳で従兄から音楽を学び、8歳の時にはその美声をかわれてウィーンの聖シュテファン大聖堂の合唱団に入りました。ハイドンはひじょうに優秀なボーイ・ソプラノで、いつも独唱者の地位を保っていたが、1749年に変声期をむかえて合唱団を退団し、寺院を去りました。

ハイドンが寺院を去ったあとの10年間は3つの時期に分けられます。最初の5年間は収入は不確実で、独学で作曲を勉強していました。生活のため夜ごとの流しのセレナード楽団に加わった<みじめな>時期でした。続いて、1750年代中ごろにはミヒャエラー教会に隣接した屋根裏部屋にうつり、詩人のメタスタージオと知り合い、のちに大ピアニストになったマリアンネ・マルテイネスにクラヴィーアを教えました。さらに1750年代後半には、ポルポラの推薦で貴族の間でも作曲家として知られるようになり、55年ころにはヒュルンベルク男爵家の室内楽奏者となり、活動的な生活をおくりました。また、59年にはモルツイン伯爵家の楽長としてボヘミアにおもむいています。その翌年、ウィーンのかつら職人の娘マリア・アンナ・アロイジアと結婚したが、この年上の女性との生活でハイドンは幸せを得ることはありませんでした。この時期までの作品は《交響曲第1番》(1759年)、《弦楽四重奏曲》Op.

1、2(1755~60頃)、《デイヴェルティメント》Ⅱ-15、16(1760)などです。

1761年にモルツィン家からハンガリーの大貴族パウル・マントン・エステルハージ侯爵家の副楽長としてアイゼンシュタットにおもむきます。62年にはパウルが亡くなり、その弟ニコラウス侯の時代にかわり、ハイドンはこのニコラウスに以後30年ちかくつかえ、66年には楽長に昇格しました。このころの作品は交響曲第6~8番《朝・昼・晩》(1761)、第31番《ホルン信号》(1765)、第49番《受難》(1768)などです。

1773年9月、ハイドンのオペラの愛好者であったオーストリアの女帝マリア・テレジアがエステルハーザ宮を公式訪問したことにより、ハイドンの名声はヨーロッパ中に広がります。この時期の楽長ハイドンの職務は、指揮者、作曲家、また演奏家や楽譜、楽器の管理など多忙きわまるものでした。その中で1771年には《交響曲第42番》、《弦楽四重奏曲》Op. 17(6曲)、72年には交響曲第45番《告別》、《弦楽四重奏曲》Op. 20(6曲)、73年にはオペラ《勘ちがいの不貞》などを生み出しました。一方このころ、イタリア人ヴァイオリン奏者ポルツェリの妻で歌手のルイジアと恋に落ち、その後12年間交流が続きます。

1780年代のはじめには、作曲家としてのハイドンの名声はヨーロッパ中にさらに広がり、さらに《ロシア四重奏曲》Op.

33(6曲)(1781)が完成したことで、古典主義的ソナタ形式の確立をしめしました。またこのころ、24歳年下のモーツァルトと知り合い、91年にモーツァルトが亡くなるまで2人は深い友情によって結ばれました。モーツァルトは1781~85年に作曲した6っの弦楽四重奏曲をハイドンにおくっています。また、2人の大きな共通点の1つは悪妻を持ったことだとも言われています。80年代のハイドンの作品は《クラヴィア・ソナタ》Op.

30(1780出版)、オペラ《アルミーダ》(1784初演)、管弦楽《十字架上の七つのことば》(1785)、カンタータ《ナクソス島のアリアドネ》(1789)など多数です。

1790年9月28日、ニコラウス・エステルヽ-ジ侯が72歳で亡くなり、後を継いだアントン侯が楽団を解散させてしまったため、ハイドンは名誉楽長の称号と年金をもらってウィーンにうつり住みました。翌年1月、ヴァイオリン奏者で興行家のザロモンのさそいでロンドンにわたり、3月から6月にかけて演奏会をおこない、7月にはオックスフォード大学から名誉音楽博士の学位をあたえられました。翌92年、意欲的にコンサート活動をおこない、6月末にロンドンをあとにウィーンヘと帰りました。その途中のボンで、ハイドンは22歳のベートーヴェンに出会い、その後2人は師弟関係になりました。しかし若く野心的なベートーヴェンとの関係はうまく行かなかったと伝えられます。

1794年1月には2回目のロンドン旅行に出発し、《交響曲第99番》(1793)、第100番《軍隊》、第101番《時計》(共に1794)、《弦楽四重奏曲》Op.

71、74(共に1793)などを発表し、また最後の《クラヴィーア・ソナタ》Op.

79,93,82(共に1794頃)が作曲しました。翌年もロンドンでオペラコンサートを9回もおこない、また《交響曲第102番》(1794)、103番《太鼓連打》、104番《ロンドン》(共に1795)などの新作を発表しました。これらがひじょうに好評を得たため、ハイドンは国王ジョージ三世からロンドンにとどまるよう要請されたが、8月15日に帰国の途につきました。

ロンドンにもどったハイドンは、ニコラウス二世が爵位を鮭承していたエステルハ-ジ侯爵家の楽団再建の依頼をうけ、1796年1月4日オペラの上演を果たし、この年から1802年にかけて最後の6曲のミサ曲を侯家のために作曲しました。また96年からオラトリオ《天地創造》の作曲にとりかかり98年には完成させ、この年の4月29、30日にウィーンで初演し大好評を悸しました。1801年には最後のオラトリオ《四季》、《天地創造ミサ》を、1903年には《ハルモニー・ミサ》を完成させ、70歳をこえてなお旺盛な作曲活動をおこなっていましたが、このころハイドンの作曲のほとんどは終了しました。またハイドンは1797年以後、妻と別居しており、妻アンナは晩年リュウマチに苦しみバーデンで治療していたが、1800年3月20日に亡くなりました。その後ハイドンは再婚せずに、自作品の目録を製作し作品の改訂などにとりかかり、1801年には遺書を書いています。

1803年に作曲した《弦楽四重奏曲》Op.

103は未完に終わっていますが、この曲が出版されたとき、その終わりに「わが力すでに萎えたり、齢をかさね、力衰えぬ」と書かれていました。ハイドンが最後に公衆の前に姿をあらわしたのは、1808年3月27日ウィーン大学講堂での《天地創造》の演奏会の席でした。また、1809年2月7日には2度目の遺書を書いています。一方、5月にナポレオン軍がウィーンに入り人々をふるえ上がらせたが、ハイドンは多くの人をはげましたと伝えられます。しかし、5月26日夕方から衰弱のためこん睡状態におちいり、5月31日午前0時40分、老衰で永眠しました。77歳でした。

「古典派音楽の父」ハイドンは、交響曲、室内楽、ソナタなどの器楽の分野で古典派音楽の完成に大きな貢献をしました。とくに《ロシア四重奏曲》以後、主題の労作、展開処理に新しい方法を見せ、文字どおり古典派音楽を確立しました。常に冷静で快活、また多分にユーモアのセンスを持った「パパ・ハイドンJのために、1809年6月15日、ウィーン市民による追悼式がおこなわれ、モーツァルトの《レクイエム》が歌われました。

![]() 戻る

......

戻る

......![]()